勝者はサイクリング!

こんにちは 東大卒×元駐在員×うつ病 じんじょ です。

以前の記事【最強のメンタル健康法「朝散歩」のススメ 『ストレスフリー大全』 樺沢紫苑】で、メンタルにおける最強の健康法 朝散歩 を紹介しました。

ただ、人間というのはどうしてこうも欲張りなのでしょうか。せっかくやるのであれば、ダイエット効果も、、、と期待してしまいます(笑)。

ここで一つ、疑問が浮かびました。

「実は、サイクリングの方がただのお散歩よりも脂肪燃焼効果が高かったりして?」

私は普段、買い物のときはもっぱら自転車を使っています。歩いて5分ほどのところにもスーパーはありますが、自転車を使えば移動範囲が一気に倍増します。何よりも風を切って走るのは気持ちが良い。

朝散歩のメンタル改善効果は、「太陽光を浴びること」と「リズム運動」による、①セロトニンの活性化 ②体内時計のリセット でしたので、サイクリングでも代替できそうです。

果たして、ダイエット効果はどちらに軍配があがるのか。。。

結論から申し上げますと、勝者はサイクリング!

過去の知見によるとサイクリングの方がウォーキングに比べて、消費エネルギーが高い、つまりダイエット効果が高いようです。この記事では運動強度の測るための メッツ(MET) という単位を使って、その科学的な根拠をご紹介します。

健康のためには、毎日どれくらい運動をすればよいかご存知ですか?

さて、メッツの説明に入る前に、健康のためにどのような運動をどれくらいやればよいか、ご存知でしょうか?

実は、健康のために必要な運動量は国によって基準値が設定されています。

健康づくりのための身体活動基準2013(厚生労働省)[1]

というものです。

「健康維持のためにどれくらい運動をすればよいのか?」という基準は、2006年に日本で初めて「健康づくりのための運動指針2006」として作られました。そして、この運動指針2006が2013年にアップデートされて作られたのが「健康づくりのための身体活動基準2013」になります。

最新の基準では「国民が健康を維持していくためにどのような運動習慣を取り入れればよいか?」が科学的な根拠を元に定められています。

運動は、体重のコントロールだけではなく、

- 糖尿病

- 循環器疾患

- がん

- ロコモティブシンドローム

- 認知症

のリスクを抑える効果もあることが、これまで世界中で行われてきた研究から明らかになっているそうです。

政府としては、運動習慣を広めて国民一人一人に健康になってもらうことで、膨らみ続ける医療費を抑えたい、という思惑があるわけですね。

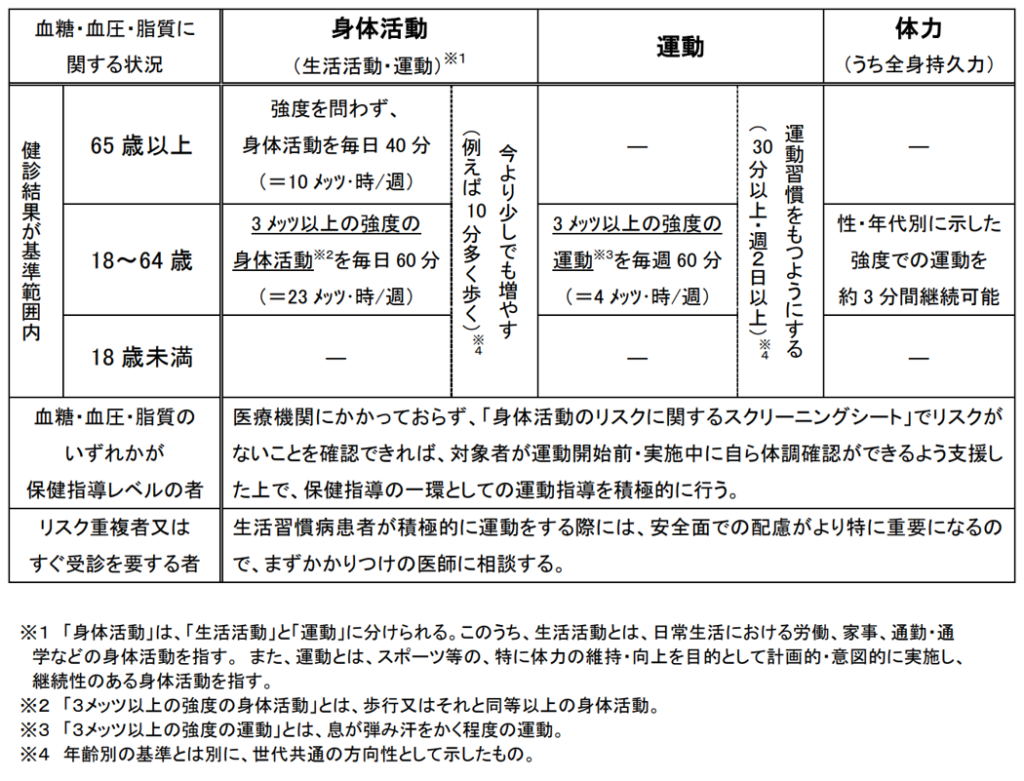

下の表が厚生労働省が定めるその運動基準です。

表の中で、通勤や通学などの普段の生活の中で体を使う「身体活動」と、ジョギングやスポーツをするなどの「運動」習慣が別項目として分けられています。

それぞれの目安として、

- 「身体活動(通勤・通学などの日常的な活動)」として、例えば 毎日10分多く歩く

- 「運動習慣(ジョギングなどのスポーツ)」として、例えば 30分以上の運動を週に2日以上行う

ことが望ましいとされています。

- 生活習慣病患者が運動をする場合には、かかりつけ医に相談をするようにしてください。

- 18歳未満の年齢に関しては、幼児期運動指針というものがあり、身体活動として「毎日60分以上、楽しく体を動かすことが望ましい」とされています。

さらに、科学的な根拠をもったより具体的な運動量は以下のように定められています。(18~65歳の場合)

強度が 3 メッツ以上の身体活動を 23 メッツ・時/週 20行う。具体的には、歩行又はそれと同等以上の強度の身体活動を毎日 60 分行う。

強度が 3 メッツ以上の運動を 4 メッツ・時/週行う。具体的には、息が弾み汗をかく程度の運動を毎週 60 分行う。

前置きが長くなってしまいましたが、ここで出てくる メッツ(MET) が本日の主役です。このメッツという指標を使ってウォーキングとサイクリングの消費エネルギーを比較することができ、「どちらがダイエットにより効果的か?」という結論が得られるのです。

と、その前に少しだけ補足をします。以下、ややこしく感じる場合は読み飛ばしてしまっても構いません。

これらの基準値は、システマティックレビューによるメタアナリシスによって科学的に設定されています。

つまり、「この基準値より多く運動をすることで生活習慣病などのリスクを抑えられる」ことが科学的に保証されているということです。[1]

システマティックレビューというのは、ある特定のテーマに関して(今回は「健康づくりのための運動量」)一定の基準を満たした質の高い研究を集め、それらをまとめて分析する方法のことをいいます。今回の基準値を設定するために、30以上におよぶ過去の研究報告が使われているようです。

ひとつひとつの研究報告では、実験条件の違いなどにより違う結論となってしまうことがたびたび起こるのですが、「結局のところ総合的に見て何が正しいの?」という疑問に答える試みがシステマティックレビューです。

そして、それら複数の研究データをまとめて解析するための手法のことをメタアナリシスといいます。統計的な解析により、すべての研究報告を総合して、「具体的にどれくらいの運動量があれば健康になりますよ」という結論が得られるわけです。

「健康づくり身体活動基準2013」の参考資料の中にレビューが載っていますので、興味のある方はぜひ原文をあたってみてください。

また、「運動(ジョギングなどのスポーツ習慣)」に関する基準作りには、「全身持久力」という指標が用いられています。

「全身持久力」とは、粘り強く長い時間にわたって体を動かし続けられる能力を意味します。持久走の得意、不得意 というようなイメージでしょうか。

日本人の平均以上の「全身持久力」を有する群は、最も全身持久力が乏しい群よりも生活習慣病などのリスクが40%も低くなります。

この望ましいレベルの「全身持久力」を獲得し、維持していくために必要な運動量が「息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う」であり、科学的に見た望ましい運動習慣の目安として定められているわけです。

運動強度を表す指標 メッツ(MET: Metabolic Equivalent)

さて、メッツの話に戻ります。

メッツ(MET: Metabolic Equivalent)とは、安静時を1とした運動強度を示す単位です。

このメッツという値は、過去の研究から運動の種類ごとに値が求められています。たとえば、歩くという動作は 3メッツ に相当し、これは歩くことで安静時の3倍のエネルギーを消費することを意味します。

より正確には、「身体活動におけるエネルギー消費量を座位安静時代謝量(酸素摂取量で約3.5 ml/kg/分に相当)で除した」値となります。

酸素1リットルの消費を約5 kcalのエネルギー消費とすると、下記の式で我々にも馴染みのある 消費カロリー を概算することができます。

メッツ × 時間 × 体重

例えば、60 kgの体重の人が1時間歩いたときの消費カロリーは、以下のようになります。

3メッツ(歩く) × 1時間 × 60 kg ≒ 180 kcal

つまり、よりメッツの大きな運動の方がエネルギー消費量が大きい、すなわちダイエット効果が高いと言えるわけです。

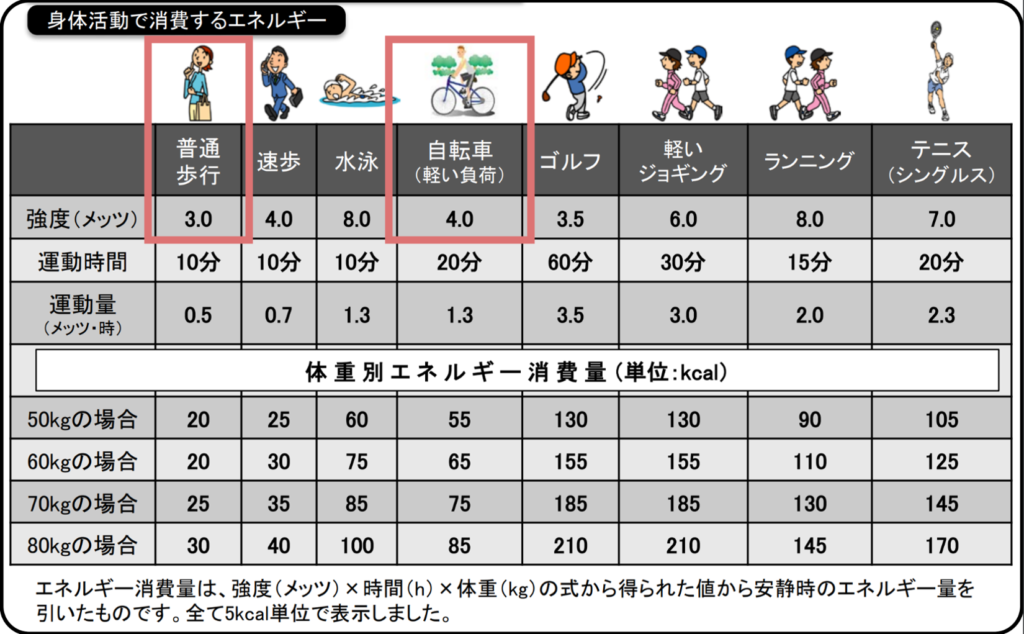

運動の種類ごとのメッツの目安は、下のように「健康づくりのための運動指針2013」の中に記載があります。

表の中では、

ウォーキング : 3 メッツ

サイクリング : 4 メッツ

となっていますね。

ここから「サイクリングの方が消費エネルギーが大きい、つまりダイエット効果が高い!」と考えることもできるのですが、より正確を期すために1次情報をあたってみたいと思います。

なぜなら、同じウォーキングやサイクリングでも、どの程度の負荷をかけて行ったのかによって運動強度であるメッツの値は変わってきてしまうからです。例えば、サイクリングロードをロードバイクで颯爽と走り抜けるのと、街中をママチャリで走行するのでは、消費するエネルギー量は変わってきそうですよね?

異なる負荷をかけた場合のより詳細なデータは、Ainsworth BEらの報告にまとめられており、ウォーキングとサイクリングの項目を抜粋すると以下のようになります。[2]表中ではわかりやすさのために、メッツ(MET)の値が大きい順番に並べ直しました。日本語訳は、国立健康・栄養研究所の資料を参考にしています。[3]

| MET | ウォーキング |

|---|---|

| 12 | 33.6 kg以上の者を運ぶ:上の階へ |

| 10 | 22.7-33.6 kgの者を運ぶ:上の階へ |

| 9.8 | 8.0 km/時、上り坂、3 %の勾配 |

| 9.5 | 運動目的で、8.0 km/時、スキーポールを使って、ノルディックウォーキング、水平な地面、速い |

| 9 | 19.1 kg以上の荷物を持って山を登る |

| 8.8 | 階段を上る:速い |

| 8.3 | 荷物を上の階へ運ぶ:全般 |

| 8.3 | 9.5-19.1 kgの荷物を持って山を登る |

| 8.3 | 8.0 km/時、平らで固い地面 |

| 8 | 11.3-22.2 kgの者を運ぶ:上の階へ |

| 8 | 速く行進する:軍隊、荷物なし |

| 8 | 階段を上る:ハシゴを昇る |

| 8 | 4.7-5.6 km/時、上り坂、6-15 %の勾配 |

| 8 | 後ろ向きに、5.6 km/時、上り坂、5 %の勾配 |

| 7.8 | バックパックを背負って歩く:デイバッグを背負ってハイキングや遠足に行く |

| 7.3 | 4.5-9.1 kgの荷物を持って山を登る |

| 7 | バックパックを背負って歩く |

| 7 | 7.2 km/時、平らで固い地面、極めて速い |

| 6.8 | 運動目的で、スキーポールを使って、ノルディックウォーキング、上り坂 |

| 6.5 | 0-4.1 kgの荷物を持って山を登る |

| 6.5 | 競歩 |

| 6.3 | 山を登る、荷物なし |

| 6 | 7.3-10.9 kgの者を運ぶ:上の階へ |

| 6 | ハイキング:クロスカントリー |

| 6 | 後ろ向きに、5.6 km/時、水平な地面 |

| 5.3 | 野原や丘の斜面をふつうのペースでハイキングする、または歩く |

| 5.3 | 4.7-5.6 km/時、上り坂、1-5 %の勾配 |

| 5 | 6.8 kgのものを運ぶ(例:スーツケース):水平な地面、または階段を降りる |

| 5 | 0.5-6.8 kgの者を運ぶ:上の階へ |

| 5 | 松葉杖を使って歩く |

| 5 | 6.4 km/時、平らで固い地面、とても速い |

| 4.8 | 芝のトラック |

| 4.8 | 運動目的で、5.6-6.4 km/時、スキーポールを使って、ノルディックウォーキング、水平な地面、ほどのペース |

| 4.5 | 行進する:ほどほどの速さ、軍隊、荷物なし |

| 4.5 | ふつうのペースで、耕された土や砂の上を歩く |

| 4.3 | 5.6 km/時、速い、平らで固い地面、運動目的で歩く |

| 4 | ベビーカーを押しながら歩く、または子どもと一緒に歩く:4.0-5.0 km/時 |

| 4 | 階段を上る:ゆっくり |

| 4 | 通勤や通学 |

| 3.8 | 車いすを押す:仕事以外で |

| 3.5 | 車に荷を積む、車から荷を降ろす、歩行を伴う |

| 3.5 | 階段を降りる |

| 3.5 | 散歩 |

| 3.5 | 4.5-5.1 km/時、ほどほどの速さ、平らで固い地面 |

| 3.5 | 散歩、仕事の合間に歩く |

| 3.3 | 4.0 km/時、下り坂 |

| 3 | 犬の散歩 |

| 3 | 4.0 km/時、平らで固い地面 |

| 2.8 | 3.2 km/時、ゆっくり、平らで固い地面 |

| 2.5 | バードウォッチング:ゆっくり歩く |

| 2.5 | 家から車やバスまで歩く、車やバスから職場や目的地まで歩く |

| 2.5 | 近所づきあいで隣家や親類の家まで歩く |

| 2.5 | 離れ家までの往復 |

| 2.3 | 6.8 kgの子どもを運ぶ:ゆっくり歩く |

| 2 | 家の中 |

| 2 | 3.2 km/時未満、水平な地面、散策、とてもゆっくり |

| MET | サイクリング |

|---|---|

| 16 | 山道、競技、レース |

| 15 | 32.2 km/hより速い、レース、ドラフティングなし |

| 14 | 山道、上り坂、きつい労力 |

| 12 | 25.7-30.6 km/h、レース/ドラフティングなし、または30.6 km/h以上でのドラフティングあり、とても速い、レース全般 |

| 10 | 22.5-25.6 km/h、レース、レジャー、速い、きつい労力 |

| 9 | 19.3 km/h、立ちこぎ、ブレーキに手をかける、ペダル毎分60回転 |

| 8.5 | モトクロス用自転車 |

| 8.5 | 山道、全般 |

| 8.5 | 19.3 km/h、サドルに座る、ブレーキに手をかける、またはドロップハンドルに手をかける、ペダル毎分80回転 |

| 8 | 19.3-22.4 km/h、レジャー、ほどほどの労力 |

| 7.5 | 全般 |

| 6.8 | 通勤、自分のペースで |

| 6.8 | 16.1-19.2 km/h、レジャー、ゆっくり、楽な労力 |

| 5.8 | 非舗装道や農道、ほどほどの速さ |

| 5.8 | レジャー、15.1 km/h |

| 4 | 16.1 km/h未満、レジャー、通勤、娯楽 |

| 3.5 | レジャー、8.9 km/h |

ご覧いただいてわかるように、同じウォーキングやサイクリングでも研究ごとに負荷の条件設定が異なるため、非常に多くのメッツ値が集計されています。条件の違いでこれほどにメッツが変化するんですね。

表によると、通常のウォーキングとサイクリングはそれぞれ以下の範囲に収まりそうです。

ウォーキング : 3~3.5 メッツ

サイクリング : 3.5~8 メッツ

サイクリングロードを走ることができるのであれば8メッツ以上の運動強度が期待できますが、街中の走行では15 km/hを維持するのも難しそうですので、結局のところ厚労省の資料にある4メッツあたりが妥当な線となりそうですね。

それでも徒歩の3~3.5メッツよりは運動強度は大きくなりますので、以下が本記事の結論となります。

ある程度サイクリングに適した環境を用意できるのであれば、ダイエット効果はサイクリングがウォーキングに勝る

ダイエットや健康のための運動を考えている方は、よろしければご参考になさってください。

[1] 厚生労働省 運動施策の推進 健康づくりのための身体活動基準・指針

[2] 2011 Compendium of Physical Activities: A Second Update of Codes and MET Values.Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett DR Jr, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS.

Med Sci Sports Exerc. 2011, 43(8):1575-1581.

[3] 国立健康・栄養研究所 『身体活動のメッツ(METs)表』